私の実家は京都市左京区の和食店。小学生の頃から食文化と日本史に興味があり、龍谷大学 文学部 歴史学科 日本史学専攻 に進学しました。

卒論のテーマは「中・近世における食材としての魚の格 ―饗応と贈答から―」。公家の日記や、武家が将軍にふるまう献立が書かれた御成記*、故実書、料理書を読み解き、中・近世の魚食文化を研究しました。

*「御成(おなり)」とは貴人が外出することや、貴人の来訪を受け入れること。「御成記」はその時の記録。

今回は、室町〜江戸時代、武家や皇族がどんな魚を食べていたのか、贈答や宴での魚選びのポイントは何だったのかをご紹介します。

日本では古代以前からよく魚が食べられてきました。天武4(675)年、天武天皇が肉食を禁止して以降に、中世を通じて狩猟文化が衰退し、漁がぐんと発達しました。

上流階層の儀礼や宴会、贈答での水産物には祝儀性があるとされており、魚には序列が存在しました。中世において、魚の人気トップはコイでした。味が良く、コイが神になって天に登るという故事がありめでたい淡水魚のためです。また、全国的に採りやすかったという理由も考えられます。

鎌倉時代〜南北朝時代に書かれた、吉田兼好『徒然草』第118段には「鯉ばかりこそ、御前にても切らるる物なれば、やんごとなき魚なり。」と書かれています。“コイこそ、天皇の前でさばく魚なので並々ならぬものだ”という意味です。

当時、天皇や公家の前で魚や鳥をさばく儀式が行われていたのですが、コイはその儀礼で用いるのに申し分ない魚という位置付けでした。鳥や魚のさばき方、つまり「庖丁道」を代々継承してきた四条家による料理書『四条流庖丁書』に、魚の序列や価値について書かれた文章があります。「味が良く、ごちそうである美物(びぶつ)には序列がある」「魚で言えば、コイ・クジラ・タイが上級」「海の食材が最上位。川の食材が中位であるが、コイは最上の魚なので最初に出すべきだ」というものです。

ところが中世後期から近世にかけて、タイがトップとなります。各御成記ではさまざまな種類の魚が確認できましたが、圧倒的な出現率を誇ったのがタイです。

江戸時代中期の元禄年間に刊行された、食材について書かれた本草書『本朝食鑑』には「古い時代には、コイが魚の主だった」「タイは日本の魚の中の長である」と書かれています。江戸中期以降の資料には、皇族への贈り物のほか、皇族にふるまうほとんどの食事でタイが登場していました。

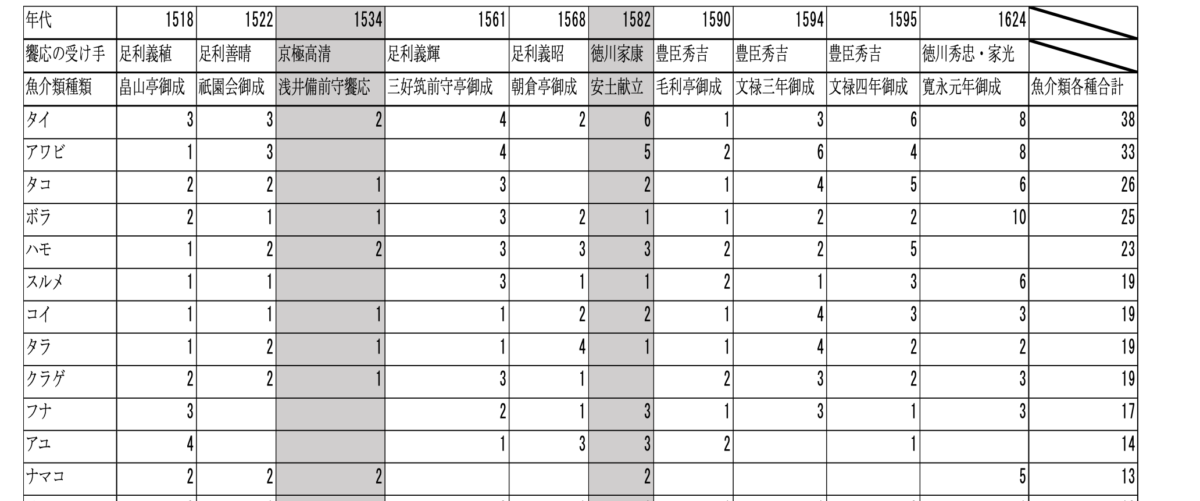

御成や婚礼などの饗応では、贅沢な料理が振る舞われました。16世紀の御成の記録には、もてなす人と接待を受けた人(饗応の受け手)、魚介の種類が書かれています。もてなす人は武家の最上級者が多く、接待を受けた人には、足利将軍や豊臣秀吉、徳川将軍といった、時の権力者の名前が見られます。

西村さんの卒業論文より表「御成を中心とした饗応にみえる魚介類」抜粋

魚介の登場率をデータ化してみると、タイはすべての饗応で振る舞われていたことがわかります。タイは干したタイの身を細かくほぐしてすり潰した「ふくめたい」や汁もの、または生食など、さまざまな料理で使われていました。

ボラの卵巣を塩漬けし、塩分を抜いて乾燥させた「からすみ」は現代も高級品

タイに続くのはアワビ、タコ、ボラです。ボラはほぼすべてで「からすみ」に調理されて出されていました。からすみは、ボラの卵巣から作られる塩乾品で、現代においても高級品です。保存性が高いという利便性に加え、何らかの意図があって選ばれたと考えられます。

中世、フナは「美味しい魚」とされていた

織田信長が滋賀を治めていた時代、公家の山科家は琵琶湖周辺を含む畿内に領地を有していました。朝廷の経済や台所を管理しており、数多くの日記が残されています。山科言継は信長と交流があり、日記には「信長が天皇にフナを贈った」という記録があります。また、「フナは美物(びぶつ)」とも書かれていました。“美物”は「美味しいもの」という意味で、よく使われていたワードです。

ほかの書物でも、魚や鳥などで味の良いもの、ごちそうは「美物(びぶつ)」と表現されています。

しかし、贈答シーンで選ばれる基準は「味が良い」だけではありません。入手が難しい、その地域ならでは「珍しいもの」も良しとされました。また、贈る相手の好みに合致しているかどうかも重要です。どんなに美味しくても、社会的な価値が低ければ選ばれなかったということになります。これらの「セレクトの基準」は、現代も同じなのではないでしょうか。

仏教の世界観をあらわす五色は食事にも反映されていた

室町時代の故実書は、武家の儀礼において関するしきたりが書かれた、いわばルールブック的な書物です。うつわ、部屋の間取り、茶器、花あしらい、人前で食事をする際のマナーのほか、魚の取り扱いなどについても書かれています。

大永8(1528)年に成立した『宗五大草紙』は、室町幕府の足利将軍に仕えていた伊勢貞頼が、子の次郎貞重のために武家故実の作法や心得などについて記したものです。御成でふるまう献立のしきたりについての記載もありました。

『宗五大草紙』では、五色の食材をふるまうように書かれています。たとえば「五色の削り物」という料理では、白色はハモ、赤色はカツオ、黒色はナマコ、青色はサメ、黄色はスルメが割り当てられ、亀の甲羅に盛り付けられていました。また、寛永年間ごろに成立した儀礼的料理書である『料理切形秘伝抄(庖丁秘密 下)』には、雑煮は魔王の五臓をかたどっており、カツオ、イモ、アワビ、餅、ナマコが臓器に見立てられていると書かれていました。五色(ごしき)は、仏教の世界観をあらわす色です。饗応では、思想を反映するものとして食材が選ばれていたのですね。

現代は流通事情の発達により、遠方の海や川、湖で採れた魚介も気軽に食べられるようになりました。それでも、その季節でしか食べられない魚介や、地域で採れた魚は、中・近世も今も「ごちそう」という点は同じです。普段の食事はもちろん、京料理や和食をいただく際には、中・近世の武家や皇族の食事に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。