着用している紬のストールは、つぼみが開く前の桜の枝で染めたもので、実は知人の作品なのだと、笑顔で教えてくれた政策学部の大石尚子先生。現在の専門分野はソーシャル・イノベーションだが、若き日にはファッションデザイナーに憧れ、染織家として活動していた時期も。1999年には仕立ての専門学校に通うためイタリアへ渡り、現地の暮らしに触れ、それぞれの地域の風土や歴史に根ざした食、有機農業、スローフード運動などに魅了されたそう。

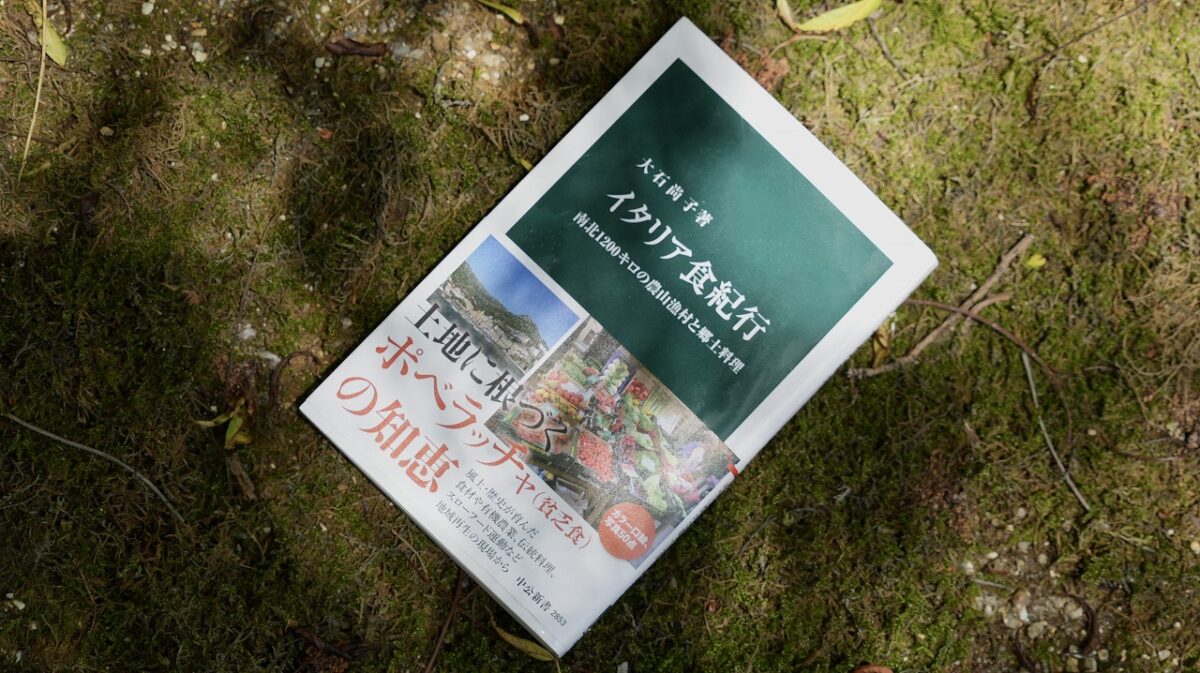

今回は、2025年4月に出版された『イタリア食紀行 南北1200キロの農山漁村と郷土料理』(中公新書)にも記されている、イタリアのアグリツーリズムや、それを支える人々の営みについてうかがいました。

執筆にあたって心がけたことは、私が現地で実際に耳にした、彼らが実際に話していた声を中心に書き記していくことでした。イタリア文化に詳しい方や、食について深い知識を持つ方はたくさんいらっしゃいます。すでにさまざまな説や考察がある中で、説得力のある内容にするためには、現地の知恵を自分の足と舌で探り、フォーカスすることが大切だと思いました。

私の専門分野であるソーシャル・イノベーションとは、これまでになかったような新しい方法を用いて、社会的な課題を解決するサービスや仕組みを創出していくことです。衣・食・住の中でも、特に「食」は誰もが毎日関わり、消費するものであり、私たちの暮らしと切り離すことのできない最も身近な分野です。そして、その「食」の根源にあたるのが農業です。

日本とイタリアの農業をめぐる課題には、多くの共通点があります。例えば、両国とも国土の7割が中山間地域で構成されており、一区画の農地面積が狭いため、大規模農業には不利であること。そのため、生産量が限られ、農家が十分な収入を得ることが難しく、子どもに農業を継がせたがらないという傾向も見られます。

日本の農業は、平均年齢が69歳、毎年およそ6万人ずつ農業従事者が減少するなど、衰退の一途を辿っています。それに比べて、イタリアの農業には活力があります。農業者の減少や、耕作放棄地の増加といった逆境の中で、オーガニック栽培や伝統的な農法が見直され、復活してきました。そうした動きの中から、豊かな食文化が生まれ、食と農を軸としたソーシャル・イノベーションが繰り返し起こっています。その結果として、イタリアの農業は現在の地域に根ざしたスタイルを確立することができたのです。

1970年代終わりから1980年代にかけて、イタリアでは農村観光アグリツーリズムが発展しました。きっかけとなったのは、トスカーナ地方のとある一族が、農村ならではの美しさや豊かさに価値を見出し、それを提唱したことが始まり。この動きはやがて、さまざまな立場の人たちが戦略的に連携するネットワークへと広がり、1975年にはアグリツーリズム法まで制定されました。現在では、イタリアの農業従事者のおよそ3分の1が、アグリツーリズムを取り入れています。

同時期に生まれたスローフード運動もまた、地域に根ざした食文化や伝統料理を継承しようとする取り組みから始まりました。その原点は、北イタリアの小さな田舎町・ブラにある小さなサークルの活動です。この活動は、今や世界160カ国以上にまたがる団体に成長しました。最近のブラの町には、若い学生が溢れ、研究者や食のジャーナリスト、政治家、起業家などが集まる食と農のイノベーションの発進基地となっています。

南、北、中央、そして島々とイタリア全土を巡る中で、農業・農村の課題解決と深く結びついていたのが、田園回帰する若者の存在でした。中でも特に印象的だったのが、南イタリア・プーリア州に拠点を持つ若手集団ヴァザップ(Va’Zapp)です。メンバーで農業を営むのは創始者だけで、他のメンバーは建築家、デザイナー、プログラマー、アナリストなど多様な専門性を持つ20人によって構成されています。彼らは、農業と大地の価値創造のために活動を続けています。かつては貧困によって若者の流出が止まらなかった南イタリアに変化が起き、若者が生き生きと前向きな取り組みをしている現場はすごく印象的でした。

このヴァザップの名を有名にしたのは、「コンタディナー」と呼ばれるワークショップです。コンタディナーとは、イタリア語の「コンタディーナ(農民)」と掛け合わせて、「農民のための夕食会」という意味。農家同士が食事を共にして、普段は話さない自分たちのことを語り合います。一般的に、農家は自分の農法については秘密にしたがり、それゆえに交わらず孤立してしまいがちです。ヴァザップは、そうした農家同士をつなぎ、新しい関係性を築いていきました。

この夕食会では、野菜やチーズやワインなど、それぞれが自慢の品を持ち寄って、飲みながら、食べながら対話を深めます。そこからは、新しいビジネスのアイデアが生まれたり、お互いの悩みを分かち合えたり、自分にはなかった視点に気づくことができたりと、さまざまな成果が生まれます。こうした時間を共有することによって、参加者の中には「農家は本当に尊い仕事であり、誇りを持つべきものだ」という自覚が芽生えていくのです。

私自身も、コンタディナーに参加したご縁から、日本でもやってみようという話になり、実際に亀岡にヴァザップを招いてワークショップを開催したことがあります。過疎化が進む日本の農村にも活かせる知恵として、ヴァザップのようにさまざまな職種や分野の人が農村に飛び込み、共に活動する仕組みをつくっていくことは、理想的なかたちだと感じています。

グローバル化が進む中で、小規模な農業は価格競争に押され、イタリアの生産物は次第に縮小していきました。自国にとてもおいしい野菜があるのにもかかわらず、安価な外国産に淘汰されて、作られなくなっていった。こうした逆風に立ち向かうために、アグリツーリズムやスローフード、有機農業に携わる人が増え、少しずつそのネットワークが大きくなっていきました。

「イタリアにしかできないツーリズムとは何か」を考えた時、スローフードは切り離せなかった。地域にある先人たちの叡智が集まった加工品や食材、これらが消えていくことは、イタリアのアイデンティティを失うことと同じだからです。グローバル化や効率化の波に飲み込まれるのではなく、小さな村から自分たちが誇れる食文化を発信していく。そうした取り組みの積み重ねによって、アグリツーリズムやスローフード、有機農業といったムーブメントは、持続可能なものへと成長していきました。

私たちが暮らす日本の農村も、少しずつ変わりつつあると感じています。最近では、地域おこし協力隊など都市部から移住してきた人たちが、地域の特産を見出してプロデュースするといった動きが各地で見られます。国としても、農林水産省が「みどりの食料システム戦略」を策定し、有機農業の導入を促進するなど、地域の特性を活かした持続可能な農業の推進に力を入れています。こうした取り組みを通じて、農業を取り巻く風向きは変化し始めています。

日本の農業を支える40〜50代の「担い手」と呼ばれる農家さんの中からも「有機農業に挑戦したい」という声が増えています。日本には、有機物を資源として活用するバイオマス技術もあり、これに研究者の知見を取り入れながら社会実装を進めていく必要があると感じます。また生産者側がしっかりと声を上げ、地域のつながりの中で農家が意見を発信できる環境を整えることも重要です。そうした現場の声を前に進めていくためのネットワークやプラットフォームを構築していくスキルは、イタリアから学ぶべき点が多いと感じます。

政策学部のゼミ生たちも、大原や亀岡の有機農業者の畑に足を運び、農業者とつながる活動を行っています。スローフード運動の中でも特に強調されているのが、教育の重要性です。若い人たちの意識や行動こそが、これからの未来を形作っていくからです。「サステナブルなものはおいしい」と感じた体験に基づく若者の声を社会に発信していくことは、非常に重要です。そして、地域の中で学生たちが“触媒”のような役割を担い、人と人をつなぐような存在になってほしいと思います。

実は私、綾部の古民家と田畑を手に入れまして、農業者としての認定も受けた綾部市民なんです。週末に通っては、綾部リビングラボという拠点づくりを進めています。例えば、山の竹を切り、竹チップや竹炭をつくり、それを実験的に土に散布して、そこで収穫した農作物を販売する…といった学生たちにとって循環農業の実験の場にしたいと思っています。稲作は、水管理の面で週末通いではハードルが高かったので、まずは蕎麦の実の栽培に挑戦中です。学生たちと育て、収穫し、挽いて、打って、そして食べる。そんな日をとても楽しみにしています。