「京都の冬は寒い」とよくいわれます。私自身大阪から京都に移動すると体感温度で1、2度低いなと感じます。「底冷え」とは「身体の心底まで冷えること」を意味しますが、京都人は足元から下腹部あたりまで身体が冷え切ってしまう寒さを、食を通じて乗り越えてきました。今回は、京都の冬の風物詩「大根焚き」のお話です。

冬の京都を象徴する「大根焚き」は、京都府内各地の寺社で行われます。大鍋で煮込んだ大根を参拝者に有償または無償で振る舞う行事です。大根焚きが有名な寺社はいくつかありますが、鳴滝にある了徳寺(京都市右京区)は古くから「大根焚寺」として知られています。鎌倉時代の建長4年(1252)、親鸞聖人は愛宕山中の月輪寺を訪れ、師である法然上人の遺跡を訪ねました。帰り道、了徳寺に立ち寄り村人たちに教えを説いたところ、その教えに深く感銘を受けた村人たちが、感謝の気持ちを込めて、塩で炊いた大根を親鸞聖人にご馳走したそうです。

親鸞聖人はそのお礼にすすきの穂の束を筆代わりに、鍋の残り煤で「帰命尽十方無碍光如来(きみょうじんじっぽうむげこうにょらい)」という十字の名号を記しました。この逸話をもとに行われる報恩講の通称が「大根焚き」となったそうです。

梵字が書かれた大根(大報恩寺)

京都市上京区にある大報恩寺(千本釈迦堂)も大根焚きで有名な寺院です。鎌倉時代、同寺三代の茲禅上人(じぜんしょうにん)が、大根の切り口に梵字を書いて魔除けにしたことが始まりといわれています。毎年12月7日と8日の2日間、お釈迦様が悟りを開いたことを記念する「成道会(じょうどうえ)」に合わせて大根焚きが開催され、加持祈祷を行った大根を切り、油揚げと一緒に大鍋で炊き上げます。病魔退散や健康増進を願う多くの人が訪れる、冬の京都らしい行事です。

大原・三千院では、立春を過ぎて最初の午の日「初午」の前後に、奥の院金色不動堂前広場で盛大に行われます。大原の里で有機栽培された大根を不動護摩供にて無病息災を祈願した後、大釜で炊き上げて参拝者に振る舞います。京都のなかでも特に寒さが厳しい大原だけに、温かい大根の美味しさはきっと格別でしょう。

他にも、上賀茂神社(北区)をはじめ、京都各地の寺社で開催される大根焚き。寺社ごとに起源は異なるものの、使われる野菜は決まって大根なのが不思議ですね。味付けは寺社によってさまざまで、醤油をベースにしているところが多いようですが、中には塩味のあっさりとした味付けで提供するところもあります。

大根は、長い歴史を持つ野菜の一つです。原産地は地中海沿岸または中東といわれています。紀元前2200年の古代エジプトでは、ピラミッド建設に従事する労働者が食べていたそうです。その後、シルクロードを経て広く世界に伝わり、日本には弥生時代までに中国から伝来したと考えられています。長い歴史の中で、日本の気候や風土に適応し、各地でさまざまな種類の大根が育てられるようになりました。

そんな大根は、仏教の中でも聖天(歓喜天)と深い繋がりがあるといわれています。聖天は、像の頭に人間の体を持つ仏法守護神で、元々はヒンドゥー教のガネーシャにあたります。仏教に取り入れられてからは、富貴・子孫繁栄・厄除けの神として広く信仰されてきました。そんな聖天が好んでいたものが、酒と「清浄歓喜団」と呼ばれる和菓子、そして大根でした。

大根は栄養価が高いだけでなく、生で食べると解毒作用があることから「医者いらず」とも呼ばれています。昔の人々は、そんな大根の効能を暮らしに巧みに取り入れて、健康維持に役立てていたのではないでしょうか。

聖天信仰の寺院では、毎年冬になると大根焚きを行うところがたくさんありますが、京都のように宗派を超えて大根焚きを行う場所は珍しいです。京都は、生産量こそ多くないものの、聖護院大根をはじめ、青味大根、辛味大根、時無(ときなし)大根、桃山大根、茎大根といった、多彩な大根が栽培され、生活の中に溶け込んでいます。こうした背景もあって、大根焚きが広く定着しているのかもしれません。

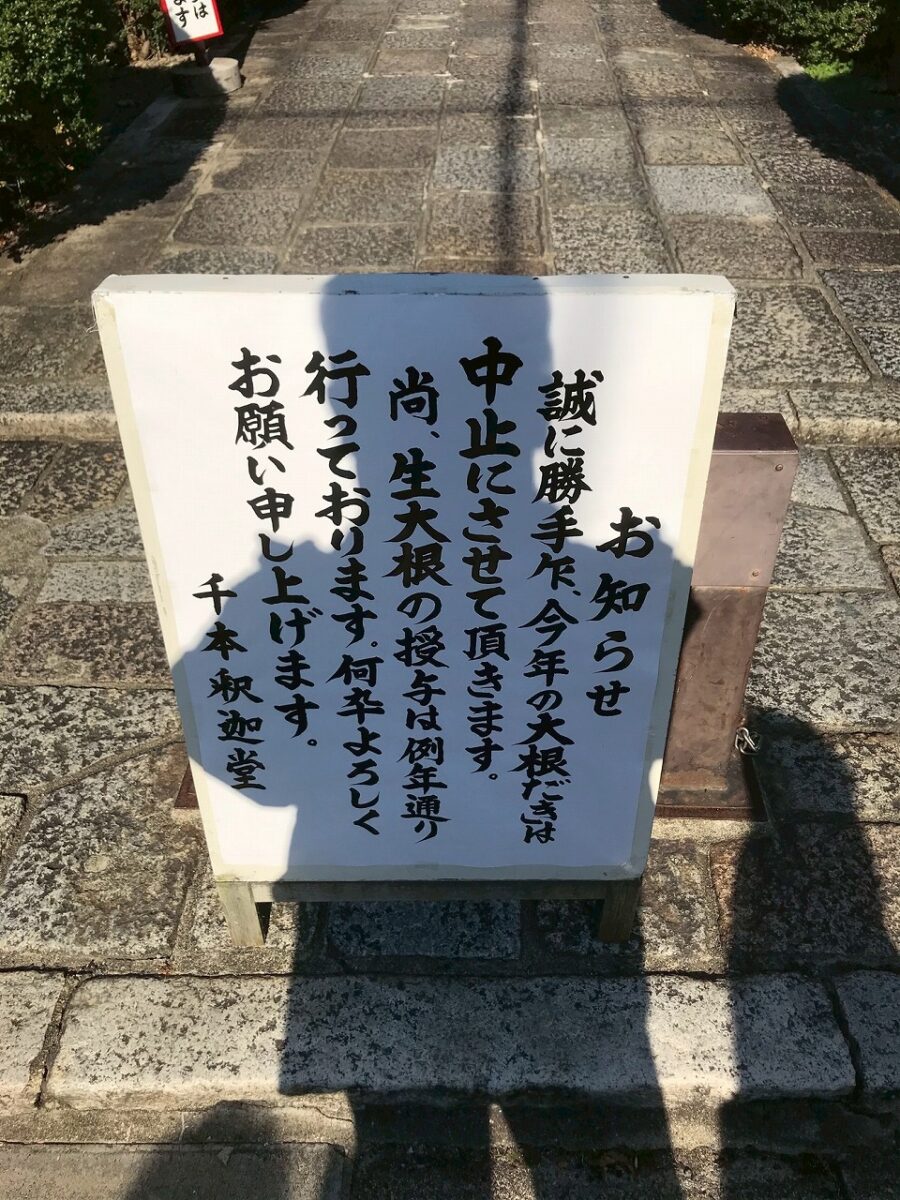

大根焚きの中止を知らせる大報恩寺(千本釈迦堂)の看板(2020年筆者撮影)

正月を除くと、冬は人が集まる機会が少なくなります。そんな寒空の下、大鍋で煮込んだ大根をみんなで頬張る大根焚きは、人々が顔を合わせる貴重な機会でもありました。しかし近年では、開催を見送る寺社も増え、主催者の高齢化やボランティア不足などが理由で、継続が難しくなっているところもあるようです。

無病息災を願いいただく大根の美味しさは、どこか心の安らぎを感じます。今年の冬は、久しぶりにどこかの寺社で開かれる大根焚きに足を運んでみようと思います。