うま味の濃度が低いと味わいが物足りなくなる。具材によってはダシのうま味が薄められることもあるだろう。しかし、大根やいくつかの野菜は使用量によってスープの濃さを加減しなくてもいいのだから都合がいい。いや、むしろ、具材の風味を味わうために使う日本の煮物のダシは、野菜の味わいをそのまま楽しめる程度の微妙な濃度域に昔から料亭で設定されてきたと考えたら、文化人類学者ならずとも面白いではないか。

野菜の炊き合わせは京料理の定番である。それぞれの野菜を別々にダシなどで下処理して、皿の上で合わせる。癖のあるものや薄味のものなどは、それぞれ下処理の過程で調整されて、最後には穏やかな調和に仕上がる。(決して野菜のごった煮ではないので、心して味わわねばならない。)この野菜の炊き合わせは、うま味というトーンで見事に調和させている象徴的な日本料理である。

野菜の中で、ごぼうはやや薄味で、グルタミン酸濃度は20mg、したがって、あらかじめ少し下味をつける処理がなされる。

京都では、たけのこと一緒にワカメを炊く。初春の名物若竹煮である。たけのこは、14mgから90mgうま味に大きな幅がある。使いにくい。ばらつきのあるたけのこのうま味をワカメで補正していると考えることもできる。たけのこのうま味濃度のばらつきにうまく対応できるとしたら、たけのこがなぜワカメと一緒に炊かれるのかの説明がつく。

このように、一見何気ない野菜の炊き合わせにも、味わいの調和を図る調理がなされているのである。

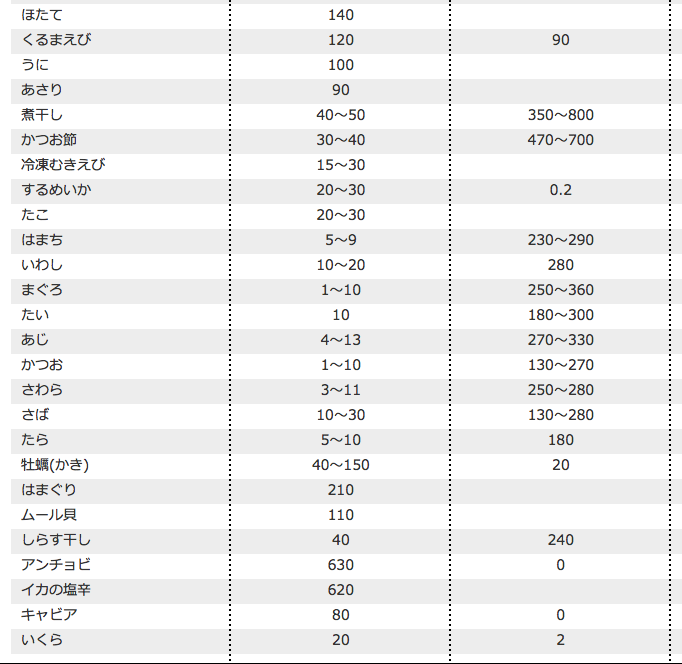

魚介類などの中にはうま味がかなり強いものがある。再びうま味インフォーメーションセンターの調査を[表2]に示す。

[表2]魚介類、肉類に含まれるグルタミン酸濃度(mg/100g)(味の素うま味インフォーメーションセンターの調べ)

貝類などは特に濃いうま味を持つ。これらは、昆布だしの助けなしで独立させることも可能であり、鍋物やまぜご飯などうま味が必要な場面で多方面に利用されていることも納得できる。

青森県を訪れた際、だしの主流はカツオ昆布ではなくて、焼き干しや貝類がよく使われると聞いて驚いたが、うま味のレベルからは納得できる。

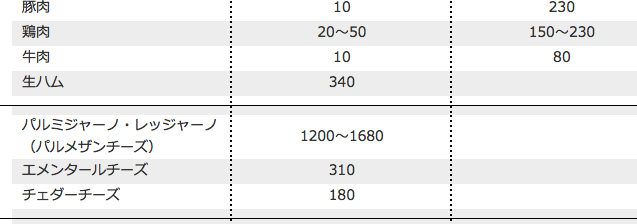

一方、肉類や発酵乳製品には、アミノ酸の他に動物食材由来の核類のうま味も桁違いに高いものが多く、日本料理のうま味の調和している領域を大きく超えている[表3]。

[表3]肉類やチーズ類に含まれるグルタミン酸濃度(mg/100g)(味の素うま味インフォーメーションセンターの調べ)

日本のだしとは別の世界であると考えられ、次に述べるように、酸味や甘みの強いワインが引き立たせる食材群であることも、分析値から納得できる。

日本料理に寄り添うように発展してきた日本酒には200ppmほどのグルタミン酸が含まれる(岩野ら、日本醸造学会誌99巻9号2004年)。200ppmは20mg/100gに相当する。一番だしの3分の1程度のうま味である。日本酒はやや淡いうま味溶液とも言える。一般的な日本酒は、だしのうま味と馴染む程度の領域のうま味を持っていると言える。

白ワインにもグルタミン酸はある。ワイン中のグルタミン酸はブドウの品種にもよるが大体20〜60ppm程度で(ウォーターズ社HP)、大雑把に言うと最大でも日本酒の3分の1以下である。しかも、ワインは日本酒と比較すると、ドライな白ワインでも酸味と甘みが非常に強い。料理と酒のピンポイントでのマリアージュはあると思われるが、一般的には和食のうま味を隠してしまうことが多いように思われる。反対に、欧米では、ワインの甘みや酸味と対抗できる味わいの強い料理が多いことも納得できる。

ビールはホップや麦汁の風味が強くて、これもだしの風味を隠してしまうように思われる。

伝統的な日本料理と酒の調和という観点からは、日本料理を洋酒に合わせるには工夫が必要となることは容易に想像できる。洋の東西で酒と料理のマリアージュの伝統的な考え方の違いについては次回に改めて述べることにしたい。

出典:(一社)日本ソムリエ協会「Sommelier.jp」