2020年2月に行われた、料理人と研究者が1年間の研究成果を発表するシンポジウム。第6回目となる今回は「日本料理と品位」をテーマに、料理人と研究者から、品位の表現についての考察が展開されました。

第2部では、日本料理における「品位とは」という問いに対して、NPO法人日本料理アカデミーに所属する料理人7名と、ハウス食品株式会社の岸さくら氏がそれぞれその答えとなる一品を用意。「品位とは」に対する見解、実際にその「品位」を料理で表現するために試行錯誤した過程の発表を聞きながら、実際に作られた料理を味わっていきます。

村田吉弘氏(菊乃井)「たこぶつ」。

プレゼンテーションのトップバッターは、日本料理アカデミーの理事長でもある菊乃井の村田氏。品位とは、「過度なアピールを控え、出しゃばり過ぎない節制のきいた状態から生まれる、静かな、しかし確かな輝き」として、それらは日本文化が求めてきた心である、と述べました。

日本料理において食材とは、神様から授けられた完璧なものであり、そこから削ぎ落として食材の核となるものに近づくことで本来のおいしさに辿り着く。「志摩観光ホテル」で総料理長兼総支配人を務めたフランス料理人・高橋忠之氏の言葉を借りて「『火を通して新鮮、料理をして自然』、まさにこの通りだ」と語った村田さん。若い頃、菊乃井の先代当主から「おいしすぎてはいけない。その時に完璧に満足するものではなく、“残心”が大切」と言われた意味も近年分かるようになったと話しました。

こういった考えに触れ行き着いたのが、余計な調味料は加えず素材そのもののおいしさを活かし、「味は添えるもの」だということ。丁寧に下処理したタコを水と昆布だけで柔らかくなるまでじっくりと炊き、ソース代わりにトマトジュースの澄んだ液体部分で仕立てたジュレを添えた「たこぶつ」は、柔らかい身を噛むと広がるタコの旨みと、トマトのさっぱりとした風味が調和した、シンプルながらもまさに“上品”な味わい。「何もしてないといえば何もしてない、時間をかけていろんなことをしたといえばした。これこそが最も品のある料理ではないか」と締めくくりました。

下口英樹氏(平等院表参道 竹林)「鋭角の品位」。

下口氏は、「家庭的な食材として親しまれているが、日本料理の中では主役になりにくい芋を宝石のように輝かせたい」と、カボチャとサツマイモを使った一品を考案。品位の要素が少ないと感じる食材を使い、どうすれば品位を付与することができるかを考えた結果、古くから高貴な色とされてきた「紫」のサツマイモとカボチャの「黄色」による色合い、そしてシャープな不等辺三角形に切り出すことで、品位を表現。「なぜ不等辺三角形に品を感じるのか」というところで、水面に張った薄氷やつらら、富士山など、我々が自然界において美を感じる造形なのではないかと考察しました。

竹中徹男氏(京料理 清和荘)「引き出す品位」

「素材の持ち味を生かして、余分なものを加えない」ことで、冬の京野菜の代表的存在である聖護院かぶらを使った「鯛かぶら」をより品良く仕上げることに挑戦した竹中氏。従来の鯛かぶらは「鯛のようなカブラ」になっているとして、よりシンプルにかぶらの個性を生かす一品をと、あえて風味の出にくい硬度の高い(ミネラル分が多い)水で鯛の出汁を引いたそうです。更にそこに、かぶらから引いた出汁を加え、最低限の調味料のみでかぶらを炊き、「鯛の無い鯛かぶら」を作りました。

佐竹洋治氏(京懐石 美濃吉本店 竹茂楼)「上品な甘味」

佐竹氏は、「上品な甘味」をテーマに、そこから連想するアフタヌーンティーでいただく紅茶、またレストランなどでコースの最後にいただく飲み物に苦みがあるものが多いことに着目。その苦みが上品さに繋がるのではないかと仮説を立て、オリジナルの和菓子を考案しました。黄身餡の中に抹茶寒天、シナモンと黒七味を入れ、それをほうじ茶と合わせて練り上げた葛で包んだ和菓子「朧月」は、落ち着いた色味の葛から金箔が透ける佇まいも上品な印象を与えるものでした。

中村元計氏(一子相伝 なかむら)「わずかな油が品を増す」。

品格ある料理を語る上で、器や色味などさまざまな要素がある中、今回は調理法にフォーカスしたという中村氏。「日本料理は引き算の料理。灰汁やえぐみといった雑味を取り除き、食材の奥底にある核のおいしさを引き出すということが料理に品を持たせる。これが素材を生かすということだ」と述べつつ、今回は、油を“足す”ことで品を持たせるというテーマに。

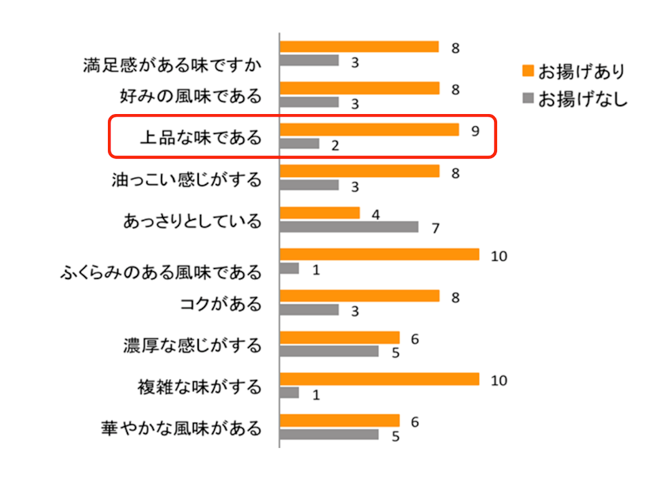

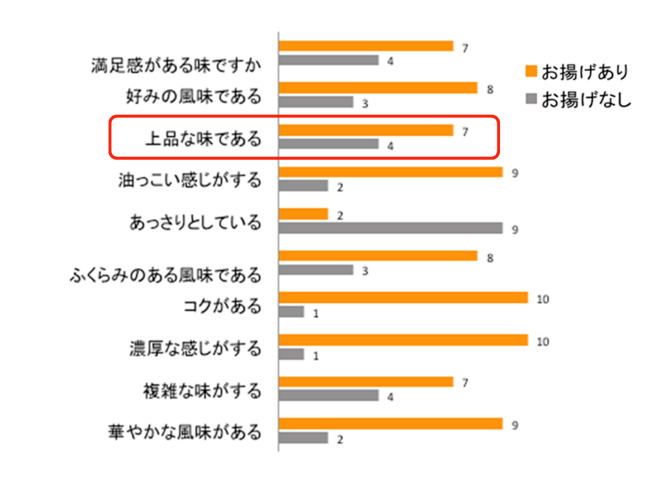

2013年に京都大学の修士課程へ入学した中村さんは、論文を書く際に「壬生菜と揚げの炊いたもの」、「切り干し大根と揚げの炊いたもの」の“お揚げあり”と“お揚げなし”をそれぞれ食べてもらいアンケートを実施したそう。そして「上品な味である」という項目で、どちらも“お揚げあり”を選んだ人が過半数を占めたという結果を参照。そこから、切り干し大根や壬生菜の持つ苦みやえぐみを油脂がマスキングすることで、品のある味わいになるのではないかと仮説を立てました。

「壬生菜と揚げの炊いたもの」の試食アンケート結果

「切り干し大根と揚げの炊いたもの」の試食アンケート結果

今回は切り干し大根で、油揚げではなく少し酸化させた油そのものを加えたものと、加えないものを同じ条件になるよう真空パックで調理。観覧者に配られた試食も2種が食べ比べられるように盛り付けられており、確かに油を加えたものの方が切り干し大根の独特の風味がなく、上品に感じられました。現在、博士課程で学術論文にまとめるべく研究を進めている最中とのことで、今後の展開も楽しみですね。

発表を受けて、山崎准教授も「マスキングというのが非常に面白いなと思いました。先ほど第一部でもお話していた硫黄化合物の一種である“イソチオシアネート”が大根にも含まれているので、それをマスキングしたものの方が、“品がある”という風に受け止められたのかなぁと思います」と、研究者の視点から感想を述べました。

岸さくら氏(ハウス食品株式会社)「反転のカレーライス」。

ハウス食品株式会社から代表で登壇した岸氏は、まず、これまでの討論会で話された「品位」の有無を見た目や香り、味といった観点からまとめた表を提示。カレーライスが品位とは反対の位置にある料理であるとして、「ごはんとソースを反転」、「カレーパウダーを単品スパイスに」、「強い余韻を後に残らない風味へ」、「大皿から一口へ」と、カレーライスの要素を「反転」させた品位あるカレーライスに取り組みました。

「タイトルに“実験”とある通り、まだ成果は出ていません。こちらにいらっしゃる皆さまの中で『蟹の酢の物』が入っている方に“楽しい被験者”になっていただきます(笑)」という言葉から始まった高橋氏のプレゼンテーション。五感の中でも視覚に注目し、どのような料理が目で見て「品がある」と感じられるのかを考察していきました。

高橋さんの試作として観覧者に配られたのは、無造作に盛り付けられた『蟹の酢の物』。実験の内容は、それと同じ蟹の酢の物を、3パターンの異なる器・盛り付けにした写真を見ながら味わい、どのパターンのビジュアルが「品がある」と感じられるかを選ぶというものです。

1パターン目

2パターン目

3パターン目

まず実験の結果としては、3パターンの盛り付けのうち、ほとんどの人が1つめの写真に挙手しました。

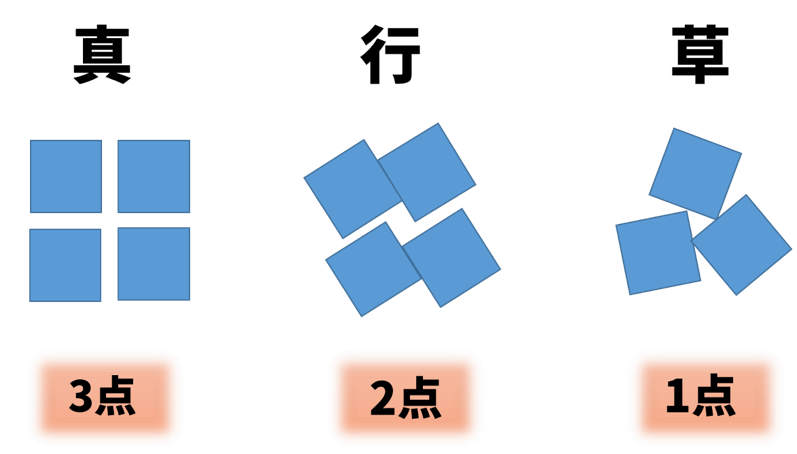

ここで高橋氏は、見本帳にあるという盛り付けのパターン図を提示。直角に盛り付けられているもの(=真)、それが少し斜めになっているもの(=行)、少しランダムで自然感があるもの(=草)があり、この「真・行・草」は書道の筆法に由来し、茶事などにも波及していると解説。更にそこから、「真」は3点、「行」は2点、「草」は1点と格の高さを点数にして、3つの盛り付けを数値化。

今回の3皿を比較すると、2つ目の盛り付けは「行+草」で3点、3つ目は「草+草」で2点となり、会場の大多数が「最も品がある」と選んだ盛り付けは、「真」と「行」を組み合わせた5点となり最も点数が高いものでした。ほとんどの人が自然に高得点の盛り付けを選んだことに触れながら、「それぞれの盛り付けに有効な使い方があり、『真・行・草』をより理解することで、味付けもそれにふさわしいものに重なってくる。日本人だからこそ分かる表現の仕方が一つの“格”に繋がるのではないか」と締めくくりました。

栗栖正博氏(たん熊北店)「鰊・茄子」

栗栖氏が考えた日本料理の品格とは「整えられた状態」、「味わわせ方と仕立てで表現する」というもの。京都の伝統的な家庭料理、おばんざいのひとつである「鰊(にしん)・茄子」をベースに、見た目も洗練された料亭で提供できるような一品に仕上げました。調理の際に考えたのは、「素材の境界線」を設けること。従来の鰊茄子は、素材を一緒に煮込んだものであるのに対し、多彩な素材を取り入れ出汁と重ねて境界線をはっきりとさせることで「品位」が表現されていました。

龍谷大学農学部の山崎准教授は「品のあるなしというのは、人間の品性に関わること。プレゼンテーションの中で“残心”という言葉や全てを埋めない、足りないことを良しとするという考え方が出てきましたが、その足りないところを埋めるのは、食べ手側の想像力。料理人から食べ手側に向けて一方通行になるのではなく、食べる側もそれを理解できる教養を持つというのが大事なこと」と、あらためて料理人と食べる人との、食を通したコミュニケーションの重要性を伝えてくれました。

龍谷大学とNPO法人料理アカデミーによるシンポジウムは今後も開催される予定です。一般参加も可能ですので(要申込)、料理や食文化に興味のある方は、ぜひ参加してみてください。