絵本には、子どもたちが大好きな食べ物がたくさん登場します。一度食べてみたいと幼心に感じた人も多いのではないでしょうか。絵本研究者で龍谷大学短期大学部こども教育学科の准教授を務める生駒幸子先生に、絵本と食べ物の切っても切れない関係を語っていただきます。

<書籍データ>

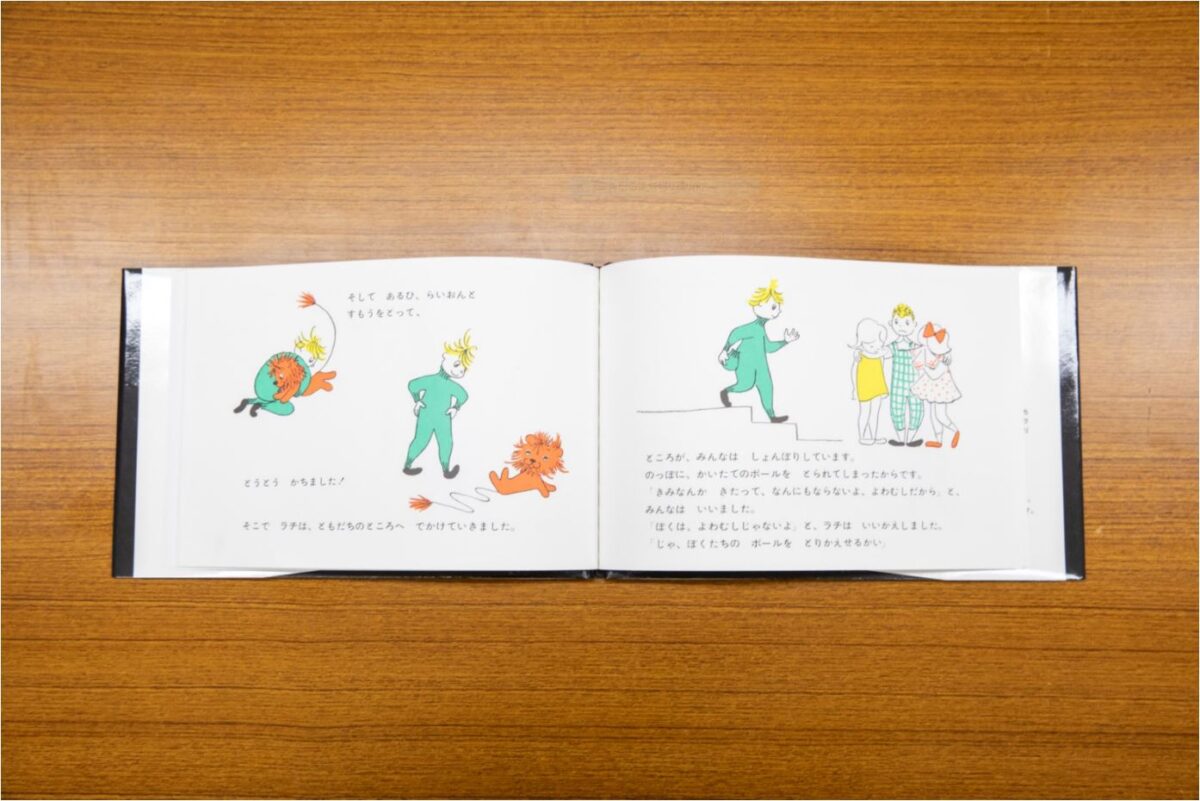

ラチとらいおん

文・絵:マレーク・ベロニカ

訳:とくなが やすもと

出版社:福音館書店

出版年:1965年

<あらすじ>

ラチは世界でいちばん弱虫な男の子。犬を見れば逃げ出しますし、暗い部屋に入るなんてとてもできません。そんなラチのもとに現れたのが、小さな強い「らいおん」。ラチはらいおんに励まされていくにつれて段々と強くなります。ある日、友だちのボールを奪った男の子をラチは夢中で追いかけ取り返すことに成功するのですが、いつもラチのポケットにいるはずのらいおんの姿が見当たりません。代わりにあったものはある果物でした。

保護者の勉強会や先生方の研修で「子どもから同じ絵本を何度も読んでと言われる。たくさんの絵本を読み聞かせたいのですが」という相談を受けることがあります。そんなとき私は「何度も読み聞かせてほしいのは、子どものなかにその必要があるから」とご説明するようにしています。子どものなかにあるその必要性は大人には理解できないかもしれませんが、何度も読んでほしいという気持ちに応えることは大切なことだと私は考えています。今回はそう思うに至ったエピソードからお話ししましょう。

私にはふたりの息子がいます。長男が4歳の時に次男が生まれたのですが、切迫早産の危険があると診断され入院することに。やむなく私は実家の近くにある病院に入院し、長男は私の実家で生活することになりました。長男は慣れない生活にかなり葛藤したようで、特に就寝時は不安のためしばらく泣いてばかりだったようです。不憫に思った私の母が長男の隣で寝ようとすると「ここはママが寝るお布団だから、来ちゃダメ!」と言って泣き崩れたと聞きました。毎日、私の見舞いに来る時も、何度も何度も私の方を振り向き「赤ちゃんを産んで早く帰ってきてね。ママ、大好きだからね~!」と泣きながら言うのです。私もそんな長男の言葉に胸がいっぱいになって、笑顔で見送ったあと病室でこっそり泣いていました。

そんなある日、私の家族が長男を図書館に連れて行ってくれ、『ラチとらいおん』を借りてきたそうです。長男はこの絵本をとても気に入ったようで、私の家族に何度も何度も読み聞かせをせがんだり、「らいおん」と同じ格好をしては「いち にっ さん」と物語に登場する体操をしたりしていたようです。

次男を出産して実家に帰ってからこのエピソードを聞いた私はハッとさせられました。彼は幼いながらに、すぐ泣いてしまう自分を弱虫だと感じていたのだと思います。もうすぐお兄ちゃんになるのに、ダメなぼく…。かっこいいお兄ちゃんになりたい、弱虫ではなく強くなりたい。そう願っていたのでしょう。だからこそ、ラチと同じように小さな赤いらいおんと一緒に、毎日体操に励んでいたのだと思います。

きょうだいが生まれることは、上の子どもにとって喜びでもあり、苦悩でもあります。私のように保護者には気持ちの余裕がなく、上の子どもの寂しさや葛藤に気付いてやれないこともあります。長男はタイミングよくこの絵本に出会い、ラチと自分を重ね合わせることで、物語から慰めや励ましを得ていたのではないでしょうか。長男が葛藤を抱えて苦しんでいたときに、この絵本との出会いがあって本当に良かったと思います。長男は次男の誕生後もお兄ちゃんになる葛藤をいくつも抱えていましたが、誰よりも次男をかわいがってくれる、頼もしいお兄ちゃんになっていきました。

心理学や精神医学には「イマジナリーフレンド」という概念があるそうです。イマジナリーフレンドとは、その名の通り「想像上のお友だち」を指します。主人公の子どもが危機に見舞われたときにふいに現れ、危機を乗り越えると子どもの元を去って行く。物語に共通する要素はこのようなものでしょうか。

子どもはか弱くて、大人がいつも守って支えてやらなければならないと思いがちですが、私はこの絵本を通じて「子どもの強さ」を教えられました。イマジナリーフレンドは、子どもの心が生み出したもの。子どもは辛いときや苦しいとき、小さな心と身体で一生懸命に乗り越えようとしているのです。だからこそ、子どもが危機を乗り越えた後、イマジナリーフレンドが姿を消すのです。ラチには、いつも強いらいおんがポケットの中にいてくれました。その安心感があったからこそ、ラチは不安な時にもがんばることができました。

私は、この絵本を読み聞かせするとき、気をつけて読む箇所があります。それはラチとお友だちとの会話の部分です。友だちは、ラチに「きみなんか きたって、なんにもならないよ、よわむしだから」と言います。ひどい言い方ですね。でもラチは「ぼくは、よわむしじゃないよ」と言い返します。弱虫だったラチは、らいおんの優しさと強さに触れ、きっと真の強さを身につけたことでしょう。真の強さは優しさ。ラチは穏やかに言い聞かせるように「ぼくは、よわむしじゃないよ」と言ったに違いない。そう感じています。

ラチの元を去ったらいおんの代わりにポケットに入っていたのは、真っ赤なリンゴです。このリンゴこそ、らいおんがラチに教えてくれた強さ、優しさのシンボルではないでしょうか。そういえば、リンゴもらいおんと同じように赤くて小さくて丸いですね。ラチのイマジナリーフレンドであるらいおんは、百獣の王「ライオン」ではなく、赤くて小さくてかわいい、リンゴのようなものだったのかもしれません。

私は子どもと絵本が「楽しく」出会うことこそ大切だと思い込んでいましたが、長男と『ラチとらいおん』との出会いを通して、絵本は子どもの心にそっと寄り添ってくれるものであるということを教えてもらいました。長男の苦しい気持ちにそっと寄り添い、支えてくれた『ラチとらいおん』に心から感謝しています。

<参考文献>

『コラム⑤こどもの心にそっと寄り添う絵本―『ラチとらいおん』の思い出―』生駒幸子

『未来を担うこどもたちー寄り添い、関わり、ともに学ぶ―』堺恵・赤澤正人・中根真 編 龍谷大学短期大学部こども教育学科 2021年

2023.10.13

絵本と食べ物のおはなし⑩『せかいいち おいしいスープ』-石から作るスープとは?-

2023.09.15

絵本と食べ物のおはなし⑨『14ひきのあさごはん』-作者が描きたかった食卓の光景-

2023.09.08

絵本と食べ物のおはなし⑧『パンやの くまさん』-異文化の食に触れる翻訳絵本-

2022.11.25

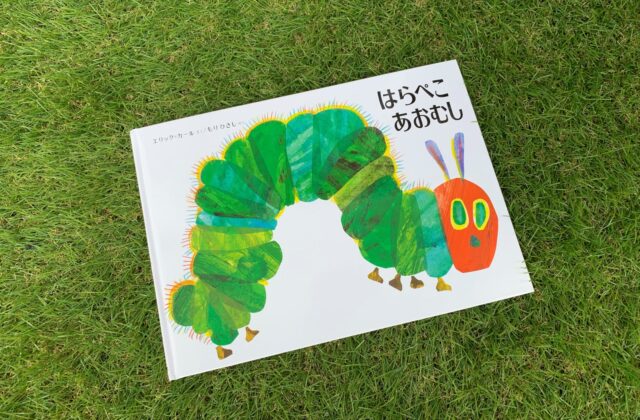

絵本と食べ物のおはなし⑦『はらぺこあおむし』-学生から教えられた作者のメッセージ-

2022.10.21

絵本と食べ物のおはなし⑥『300年まえから伝わる とびきりおいしいデザート』-絵本に描かれる多様性-

2022.05.27

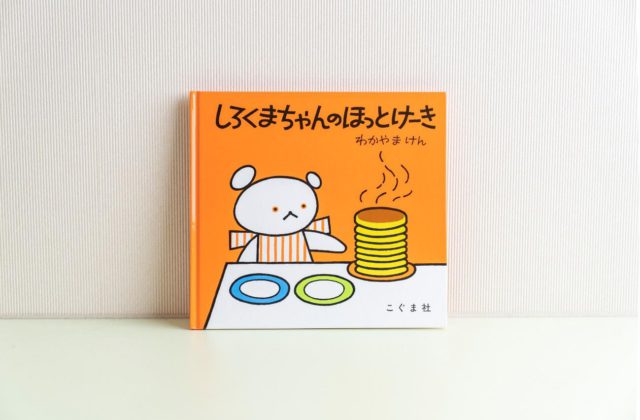

絵本と食べ物のおはなし⑤『しろくまちゃんのほっとけーき』-子どもがあるページを何度も読みたがった理由-

2022.04.22

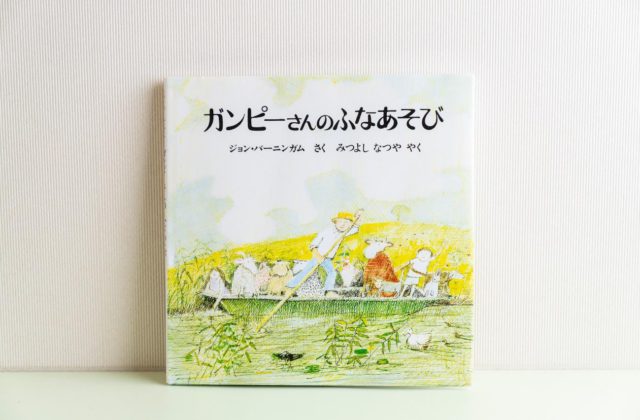

絵本と食べ物のおはなし④『ガンピーさんのふなあそび』-絵本に描かれるアフタヌーンティー-

2022.04.15

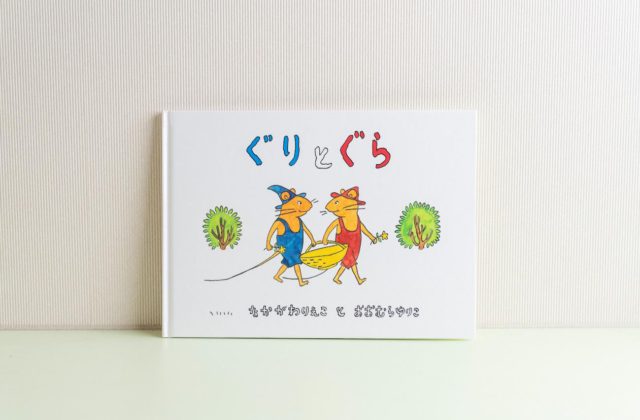

絵本と食べ物のおはなし③『ぐりとぐら』-カステラがあんなに大きかった理由は?-

2021.12.17

絵本と食べ物のおはなし②『かいじゅうたちのいるところ』-「食べちゃいたいほど」の愛のおはなし-

2021.10.22

絵本と食べ物のおはなし①『ひとまねこざる』-外国の文化を日本の子どもたちにどう伝える?-